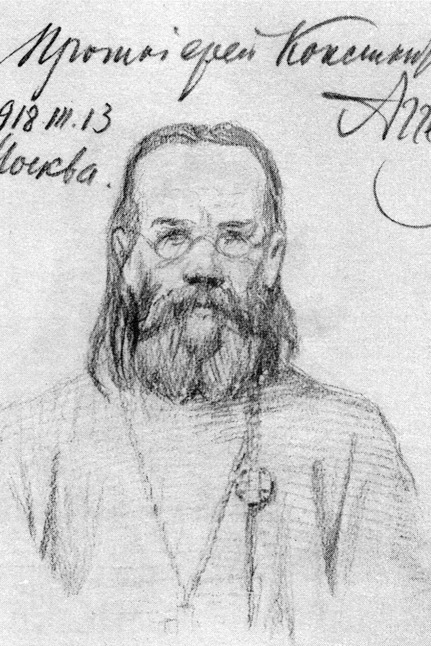

Протоиерей Константин Аггеев. Письма

Константин Маркович Аггеев родился 28 мая 1868 года в с. Лутово Богородицкого уезда Тульской губ. в крестьянской семье. Благодаря своим способностям и помощи местного священника Константин был принят в духовное училище, открывавшее ему дорогу в семинарию. По окончании курса наук в Тульской Духовной семинарии в 1887 г. он в течение года исполнял должность надзирателя Ефремовского духовного училища, а затем для продолжения образования поступил в Киевскую духовную академию. Поскольку материальное благосостояние семьи к этому времени сильно ухудшилось из-за психического заболевания отца, Константин Маркович был принят в академию на содержание Богоявленского братства для вспомоществования нуждающимся студентам.

Друзьями и товарищами Константина Аггеева со времен учебы в Тульской семинарии были Петр Кудрявцев, будущий профессор КДА по кафедре истории философии, первый председатель Киевского РФО, и Василий Георгиевский, впоследствии митрополит Евлогий, экзарх русских церквей в Западной Европе. Сохранились воспоминания П.П. Кудрявцева о детских и юношеских годах Константина Аггеева. Повествуя о первых шагах своего друга «на поприще самостоятельной общественной деятельности» в качестве смотрителя Ефремовского духовного училища, Кудрявцев вспоминал, что уже в это время «его натура, цельная и непосредственная, выразилась вся целиком». Основными чертами «натуры» Аггеева он считал: «цельность и непосредственность всех его действий», «органическую неспособность к деланному движению или изысканному слову, к позе и фразе», «доверие и ощущение своего внутреннего человека», «богатый запас внутренней энергии», которая искала реализации в деле, в игре, в борьбе.

Летние месяцы, свободные от занятий в Академии, Константин Аггеев проводил в селе Великое Староселье в качестве репетитора сына свящ. Иоанна Чернявского. Летом 1892 года он сделал предложение младшей дочери о. Иоанна Марии Ивановне Чернявской, которая и стала его женой.

22 августа 1893 года, по окончании курса наук в Киевской духовной академии со степенью кандидата богословия, Константин Аггеев был рукоположен в сан священника и назначен на должность помощника настоятеля сувалкского Успенского собора. В сентябре того же года началась его законоучительская деятельность в сувалкской женской гимназии, а со следующего года – в сувалкском городском начальном училище. 1 сентября 1896 года резолюцией преосвященнейшего Флавиана, архиепископа Холмско-Варшавского, отец Константин был назначен на должности настоятеля мариампольской Александро-Невской церкви и сверхштатного законоучителя мариампольской мужской гимназии. По воспоминаниям дочери Елены, родившейся 29 июня 1894 года, ее отец устраивал в Мариамполе «душеполезные» чтения с волшебным фонарем, во время которых звучали стихи Пушкина, Лермонтова, музыкальные номера, навсегда поразившие ее детское сердце. Когда в 1900 году о. Константин был переведен на новое место служения, местная еврейская община подарила ему на память кубок с надписью «Православному священнику на память от евреев г. Мариамполя». Этот кубок многие годы стоял у Константина Марковича на рабочем столе. Еще одна характерная черта: в Мариамполе о. Константин активно общался с семьей невенчанных интеллигентов, в дом которых боялись ходить «благовоспитанные провинциалы».

За годы служения на территории Царства Польского о. Константин был награжден набедренником (1.01.1894), скуфьей (13.04.1897) и камилавкой (9.05.1900). В 1900 году, благодаря ходатайству своих друзей, о. Константин был переведен в Киев, где занял место законоучителя и настоятеля церкви Киевского института благородных девиц имени Императора Николая I, а затем штатного законоучителя киевской 3-й мужской гимназии. В Киеве значительно расширяется сфера общественной деятельности о. Константина, он активно выступает с публичными лекциями на тему отношений Православия и русской культуры. Так, его речи, посвященные пятидесятилетию со дня смерти Н.В. Гоголя, в торжественном собрании киевского Владимирского братства ревнителей православной веры (Киев, 1902) и в киевской 3-й гимназии (Киев, 1902) были даже изданы отдельными брошюрами. Вместе с П.П. Кудрявцевым и А.Д. Троицким о. Константин Аггеев организует религиозно-философское литературное издательство «АКТ». Начинаются «эксперименты» в области преподавания Закона Божия: занятия по программе катехизиса о. Константин стремится заменить свободными беседами; зубрежку – апологетикой, живым свидетельством о вере.

Когда в 1903 году начальницу Киевского института графиню Коновицыну назначили начальницей Александровской половины Смольного института, она выхлопотала перевод в Петербург и для о. Константина Агеева. С 1903–1904 учебного года до 1906–1907 учебного года о. Константин был законоучителем и настоятелем церкви Санкт-Петербургского Александровского института. В эти же годы законоучителем во второй половине Смольного состоял свящ. Иоанн Егоров, ставший другом и сподвижником о. Константина и одним из основателей группы «32-х».

Отец Иоанн и о. Константин совместно начинают борьбу против катехизиса митр. Филарета (Дроздова) как единственного и строго обязательного пособия по изучению Закона Божия. Вскоре после начала учебных занятий, 4 ноября 1903 года, о. Константин сообщал в Киев: «На прошлой неделе поехали с ним вместе (с отцом Иоанном Егоровым. – Ю.Б.) к еп. Константину по маленькому делу и вступили в беседу. Обрушились на Катехизис. «Неужели, – г<ово>рим, – хуже будет, если мы будем не отрывочные тексты долбить, а будем ту или другую истину раскрывать по Свящ<енному> Писанию в связи с предыдущим и последующим. Катехизис, – говорим, – детей в трепет приводит, сна их лишает. А вторая часть Катехизиса? Ведь это идеальное уничтожение христианской нравственности…»».

Однако любимая мысль о. Константина заключалась отнюдь не в том, чтобы вместо катехизиса «Библию сделать учебной книгой». Он ратовал за передачу детям опыта просвещенной веры, способной ответить на главные вызовы времени. Он рассказывал на своих уроках об учениях Дарвина, Ницше, Маркса для того, чтобы, отталкиваясь от них, прийти к «положительному вероучению», к образу Христа: «Образ Христа – для меня главное, что я должен ввести в сознание детей, и я стремлюсь к тому различными путями».

Дети ценили и любили уроки о. Константина, но высокому начальству не могло понравиться такое рискованное своеволие в сфере преподавания Закона Божия. История противостояния о. Константина графу Н.А. Протасову-Бахметьеву, главноуправляющему Собственной Его Императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии, подробно описана им самим в письмах Кудрявцеву. Отец Константин относился к этой борьбе, как к нравственному долгу, делу своей жизни: «Совершенно серьезно мы в один голос сказали с Егоровым, что не имеем нравственного права преподавать нравоучение по Катехизису, хотя бы и давили нас, – мы пришли к твердому убеждению, что борьба с Катехизисом есть своего рода дело наше…» Но в бой, по свидетельству его друга Кудрявцева, «шел он открыто, из-за угла действовать не умел», так как «правое дело можно отстоять, идучи только прямым путем и притом только с чистыми руками».

В письмах этих лет, подробно и искренно, но без всякой рисовки описывающих подробности этой борьбы, поражает смелость и всякое отсутствие подобострастия при встрече с представителями власти и государства. Люди, близко знавшие о. Константина Агеева, подтверждают, что он производил впечатление человека, никогда и ничего не боявшегося: «В приемной министра он чувствовал себя так же, как и в кабинете своего сослуживца по гимназии, и не то что с главноуправляющим ведомством императрицы Марии графом Протасовым-Бахметьевым, но и с самой императрицей Марией Федоровной <…> говорил с тою же непринужденностью и простотой, как, скажем, с заведующим каким-либо столом в канцелярии <…>, или со вдовой учителя гимназии» (П.П. Кудрявцев).

Практическим итогом многолетних размышлений о. Константина о том, каким должно быть преподавание Закона Божия, стала книга «Христова вера» (СПб., 1907), в которой он, по словам о. Михаила Чельцова, предложил к усвоению «не книжку катехизиса, а веру Христову, ее саму, затерявшуюся в других разных пособиях и руководствах по катехизису» [1]. Помимо положенных по программе уроков, о. Константин организовал на Александровской половине Смольного института вечерние внеклассные чтения, во время которых читал и обсуждал с ученицами «В дурном обществе» Короленко, «Пасхальные письма» Соловьева, рассказы Чехова и даже Горького.

Яркий общественный темперамент, готовность, не щадя себя, бороться за Божье дело, умение вдохновлено и убедительно говорить вскоре выдвинули о. Константина на передний план церковно-общественной жизни. Он оказывается в центре различных кружков, групп, объединений, что с удивлением и самоиронией фиксирует в письмах к своим киевским друзьям: «Моя какая-то популярность в последнее время сказывается даже странно – говорю о собраниях: на одном собрании все решительно настояли на моем председательствовании, и я залез на сие место». Совместно с о. Иоанном Егоровым, Н.П. Аксаковым, о. Михаилом (Семеновым) и о. Романом Медведем о. Константин Аггеев принимает участие в открытии законоучительских собраний под эгидою Общества распространения религиозно-нравственного просвещения; участвует в работе секции по вопросам религиозно-нравственного воспитания при Русском собрании; составляет правила Союза ревнителей христианского православного воспитания. К 1904 г. относятся первые выступления о. Константина с публичными лекциями не только по законоучительской, но и более широкой, религиозно-философской тематике, участие в многочисленных беседах по теме «Церковь и интеллигенция» в залах генерала Максимова («В настоящее время у нас 12 «зал», где поочередно ведутся домашние беседы»).

В вопросе об отношения Церкви к интеллигенции и светской культуре о. Константин выступал горячим сторонником необходимости диалога с образованной частью общества, опираясь на христианский принцип: «Не суди людей за то, что они не сделали, а благодари за то, что сделали». В статье «Роковые недоразумения», опубликованной в журнале «Церковный вестник», он писал о том, что мешает этому диалогу: «Ничто столько не вносит розни во взаимные отношения представителей Церкви и образованного общества <…> как именно внесение в сферу религии государственных принципов». Второе же недоразумение, с точки зрения о. Константина, было связано с отношением духовенства к общественной деятельности: «Представители псевдо-аскетического направления совершенно отрицают последнюю. Представители, с нашей точки зрения, истинно христианского понимания признают ее долгом пастыря» [2].

Неудивительно, что такая нацеленность на диалог и даже защиту интеллигенции, привлекала к о. Константину ее представителей, ищущих церковной жизни. Так, после одного из его выступлений в Русском собрании к нему подошел профессор Академии Художеств и попросил позволения всей семье стать его духовными детьми. В 1906 году о. Константина приглашал на предсмертную беседу акад. А.Н. Веселовский (см. письмо от 6. X. 1906); у него принял крещение С.Л. Франк; Александр Блок советовал своей матери обращаться к о. Аггееву в дни сомнений и раздумий; Вяч. Иванов посещал церковь при Ларинской гимназии, в которой о. Константин служил с 1906 года. Близкие отношения по литературной работе сложились у Константина Марковича с А.П. Карташевым, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, Д.С. Мережковским, П.Б. Струве и многими другими представителями философской и литературной элиты тогдашнего российского общества. Вполне оправдались слова, высказанные им в одном из писем Кудрявцеву: «Верую, что с оживлением церковной жизни придут к нам многие, доныне чуждые нам».

Законоучительство и церковно-общественная жизнь, безусловно, отвлекали о. Константина от собственно научно-богословских занятий, и, тем не менее, с 1904 года он начинает серьезную работу над магистерской диссертацией о К.Н. Леонтьеве. Диссертацию «Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни» он защитил 9 августа 1910 года в Киевской Духовной академии. Личность и взгляды Константина Леонтьева занимали, можно сказать – тревожили, о. Константина как личный вызов, на который нужно было найти и сформулировать ответ: «Идея полной поврежденности человеческой природы – вот отправной пункт философии Л<еонтьева>. (трансценд<ентность> христианства – пессимизм в отношении общ<ественной> жизни и аскетизм в отношении личной). <…> Отсюда в деятельности человека ценно лишь принудительное добро, а идеалом дел христианина служит монашество, понимаемое в смысле одного лишь отречения и самоуничтожения».

В конце 1904 года общественная ситуация в стране в связи с событиями русско-японской войны накаляется. 9 ноября о. Константин пишет своему другу в Киев: «Атмосфера петербургская насыщена нетерпеливым ожиданием. По учебн<ым> заведениям беспрерывные сходки. С.Н.Б<улгаков> закончил свою лекцию о Чехове горячими словами о «непримиримости, непримиримости до конца»… И не знаю, что будет, если все ожидания останутся без удовлетворения». Изначально симпатии К.М. Аггеева были на стороне освободительного движения, с которым он связывал свои надежды и на обновление церковной жизни, но год жизни в ситуации реальной «революции» на многое открыл ему глаза: «Действия революционеров – совершенное самодержавие, попрание свободы, порою инквизиция. Отныне я лично отказываюсь сказать, как прежде: я на стороне наличного освободительного движения…» (из письма от 9. XII. 1905). Когда учителя Смольного института объявили забастовку, о. Константин отказался оставить свой священнический пост, хотя и разделял многие требования коллег, касавшиеся системы обучения и воспитания в институте; он даже временно не захотел сложить с себя ответственность за детей: «15-го наш Институт забастовал. На собрании учителей я лично про себя сказал, что в отношении к священнику самую мысль о забастовке считаю недопустимой. Считаю своим долгом не бастовать, а идти и кричать, и детей без своего влияния не оставлю ни на минуту. Если бы вся Россия требовала от меня решения – я бы остался тверд». Однако, когда бастовавшие оказались вынуждены покинуть институт, о. Константин счел своим долгом уйти вместе с ними.

С 1 февраля 1906 г. он занял место законоучителя мужской Ларинской гимназии на Васильевском острове, имевшей репутацию самой «буйной». Видимо, это не особенно пугало о. Константина. «Чувствую себя на новом месте отлично, – писал он в Москву. —Постом занят очень. У меня церковь, открытая для посторонней публики, и при ней развита приходская жизнь. Я служу ежедневно, исключая только понедельник» [3]. П.П. Кудрявцев, хорошо знавший о. Константина, в своих воспоминаниях о нем свидетельствовал: «Смело шел он в класс, где бурлили гимназисты, или в обширную аудиторию, наполненную рабочими, далеко не миролюбиво встречающими священника…».

Революционные дни 1905–1906 годов были для о. Константина Аггеева временем «безумно-лихорадочной работы»: «Во все дни “революции”, когда забастовавшие сидели по кабинетам, мы с Егоровым ни одного вечера не были дома: заседания и в отдаленных, и центральных местах П<етербурга>, и ни разу мысль об опасности не приходила в голову. Электричество потухло, газетчиков не было, а мы идем». Они шли в рабочие районы, на Путиловский и другие заводы Петербурга, в Дома трудолюбия для того, чтобы встречаться с рабочими, говорить им о Христе, останавливать убийства. Заводы за Московской заставой собрали 3500 подписей под обращением с просьбой назначить о. Константина их настоятелем. 7 декабря 1905 года о. Константин рассказывал в письме друзьям: «Оо.Чельцов, Рудинский, я, Фомин, Егоров открыли «митинги» с народом в другом пункте в центре Сенного базара. Там есть дом трудолюбия, который предложила нам Дума. Прекрасный зал. Вчера был второй опыт. Могли придти те же Чельцов и я. Сначала говорил Чельцов – о Еванг<ельских> блаженствах. Затем я о богатстве и бедности применительно к Евангельскому чтению прошлого Воскресения. В перерывах общее пение. Затем предложил самим слушателям – большинство рабочие – выйти на кафедру. Нашлись, и началась беседа. И о духовенстве и о пьянстве. Удивительно хорошо прошло. Было около 300 ч<еловек>. А в следующее воскресенье придет вдвое больше. Нам еле позволили окончить беседу. Потом пришли в нашу комнату. Какая жажда! Я поехал на конке, а потом пришлось вернуться пешком по той же Садовой ул<ице>. Встречаются группы слушателей – и как-то особенно радостно встречают и приветствуют».

Другая постоянная аудитория о. Константина – это петербургская студенческая молодежь. 15 сентября 1906 года он был избран преподавателем богословия Высших историко-литературных и юридических курсов Раева; 15 сентября 1911 года – профессором по кафедре богословия Психоневрологического института. По воспоминаниям дочери, «успех сопутствовал всему периоду работы о. Константина на этих курсах», аудитория всегда была полной, «студентки бывали у нас дома», «были случаи крещения евреек», одна из которых «приняла как отчество имя отца».

К.М. Аггеев много выступал с публичными чтениями, часто по вопросам культуры. Он горячо верил в то, что «наука, искусство, общественность, вообще культура, сохраняя обязательную для них свободу, но свободно проникаясь светом христианства и свободно преображаясь им, являются могучими орудиями и элементами Царства Божия» [4]. В октябре 1906 года к отцу Константину обратилась группа студентов университета с просьбой «составить оппозицию Луначарскому», который объявил курс лекций о религии и социализме в Политехническом институте. На третью лекцию, когда Агеев должен был, по предложению Луначарского, изложить свою концепцию, Луначарский не явился.

Церковно-общественная позиция о. Константина искала выражения не только в устном, но и в письменном слове, что стало особенно актуальным после 1905 года, когда появилась возможность не только сотрудничать с теми или иными изданиями, но и открыть свой собственный печатный орган. На страницах писем К.М. Аггева постоянно мелькают идеи создания собственного журнала, его предполагаемые программы, имена возможных издателей и т.д. Мечта о журнале осуществилась лишь осенью 1906 года, когда в Петербурге начал выходить еженедельник «религиозно-общественной жизни и политики» «Век». Еженедельник просуществовал с 12 ноября 1906 года по 8 июля 1907 года и имел приложение с названием «Церковное обновление». Список авторов журнала включал в себя о. Константина Аггеева, А.В. Карташева, С.Н. Булгакова, А.С. Волжского, В.Н. Свенцицкого, В.Ф. Эрна, Н.Н Бердяева и др. Один из инициаторов «Века», также участник группы «32-х», о. Владимир Колачев так сформулировал цель еженедельника: «Будить способные к жизни церковные силы и содействовать их объединению, проясняя задачи религиозно-церковного обновления, или точнее – возрождения» [5].

9 сентября 1907 года о. Константин в числе семнадцати других членов-учредителей принимает участие в Учредительном собрании Санкт-Петербургского Религиозно-Философского общества. На этом собрании он был избран одним из семи членов совета вновь открывающегося Общества [6]. Активное участие в деятельности РФО Аггеев принимал вплоть до 1917 года. Так, например, 10 марта 1914 года он выступает в прениях по докладу М.И. Туган-Барановского «Христианство и индивидуализм», а 11 октября 1915 года на закрытом собрании РФО был «заслушан и обсужден доклад священника К. Аггеева «Ближайшие судьбы Русской Церкви. По поводу записки думского духовенства»» [7].

Во время первой мировой войны о. Константин Аггеев служил во Всероссийском Земском союзе помощи больным и раненым воинам при Комитете Юго-западного фронта [8], с присущим ему чувством юмора называя себя «земпоп». Он был единственным священником – уполномоченным Земгора. При этом он не оставлял своей службы в Ларинской гимназии, испрашивая себе для работы в учреждениях Всероссийского Земского союза продолжительные отпуска.

6 мая 1915 года К.М. Аггеев был возведен в сан протоиерея. Должность законоучителя Ларинской гимназии он оставил только в сентябре 1917 года «ввиду <…> назначения на должность Председателя Учебного комитета при Св. Синоде» [9]. 19 апреля 1917 года о. Константин Аггеев был избран членом совета Всероссийского демократического союза духовенства и мирян. Он был также членом Предсоборного совета, членом Поместного собора 1917–1918 гг. 7 декабря 1917 года о. Константин Аггеев был избран заместителем члена Высшего Церковного Совета.

К сожалению, не сохранились личные письма Константина Марковича Аггеева после 1907 года, и возможность судить о его деятельности дают только внешние источники. Приведем несколько заметок об о. Константине из дневника З.Н. Гиппиус 1917 года: «15 марта. Среда. Нынче утром “земпоп” Аггеев. Бодр и всячески действенен. Теперь же нечего ему бояться двух заветных букв: е.н. (епархиальное начальство). От нас прямо помчался к Львову. А к нам явился из Думы»; «Аггеев вкусно живет и вкусно хлопочет»; «17 марта. Пятница. Синодальный обер-прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташева (это не без выдумки и хлопот Аггеева, очевидно)» [10].

Последние сведения об о. Константине дают нам «расстрельные списки» мирных жителей и офицеров, расстрелянных большевиками в Ялте в начале 1920-х годов после занятия Крыма Красной армией [11]. 4 января 1921 года на заседании «тройки» ВЧК было рассмотрено пятьдесят восемь дел – все пятьдесят восемь человек были приговорены к расстрелу. Первыми в этом списке значились:

1. Аггеев Иван Константинович, 1898 г.р., уроженец Мариуполя, студент Киевского политехнического института и Петроградской сельскохозяйственной академии, солдат, деловод Алупкинского лазарета №5, проживал в поселке Алупка, в санатории духовного ведомства.

2. Аггеев Константин Маркович, 1868 г.р., уроженец Тульской губернии, магистр Киевской Духовной академии, протоиерей, глава учебного комитета при Священном Синоде, профессор Севастопольского высшего социально-юридического института, проживал в пос. Алупка в санатории духовного ведомства.

На обратной стороне листа написано: «Приговор привести в исполнение в течение 2-х часов. Поручить Агафонову. 6.01.1921 г.».

Так 6 января 1921 года, в Навечерие Рождества Христова, мученически оборвалась жизнь Константина Марковича Аггеева и его сына. В «расстрельных списках», как и во многом в жизни, ему довелось быть первым.

Завершить «портрет» о. Константина хочется словами его друга П.П. Кудрявцева, характеризующими ту черту личности этого удивительного священника, которую трудно уловить в сухих документах, но которая, видимо, была стержнем его жизни, его служения Богу и людям: «…Константин Маркович на каждую мою радость отзывался со своей стороны самой живой радостью – это я хорошо знаю, а когда постигало меня горе – он немедленно отзывался: слов в таких случаях было мало, потому что Константин Маркович слишком был целомудрен в выражении своих интимных волнений – только чувства возмущения и негодования выражались у него явно и даже бурно, но зато он не медлил, кажется, ни секунды, делал все, что только можно было сделать для облегчения горя своего друга. Да и не только друга, а и всякого человека, обращавшегося к нему за помощью. Когда требовалась его помощь, он спешил оказать ее немедленно для того, чтобы в следующую минуту забыть то, что он сделал: когда он помогал кому-нибудь, у него не то что левая, но и правая рука не знала того, что она только что сделала… И так всю жизнь».

1. Тамбовские ЕВ. 1907. № 46. С. 1841.

2. Церковный вестник. 1905. 17 февр. № 7. С. 195–200.

3. Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти XX века в письмах и дневниках современников. М., 1997. Письмо № 30. С. 93.

4. Церковный вестник. 1906. 21 сент. № 38. С. 1242.

5. Взыскующие града. С. 446.

6. Кроме о. Констнатина членами совета были избраны: С.А. Аскольдов – председатель, В.А. Тернавцев, В.В. Успенский, Н.О. Лосский, А.В. Карташев и А.В. Ельчанинов (см.: Ермичев А.А. Религиозно-философское общество в Петербурге. 1907–1917. Хроника заседаний. СПб., 2007. С. 17).

7. Там же. С. 161, 182.

8. РО ИРЛИ. Ф. 549. Д. 2. Л. 2.

9. ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 3. Д. 1. Л. 60.

10. Гиппиус З.Н. Дневник. В 2-х кн. М., 1999. С. 495–497.

11. Абраменко Л.М. «Багреевка» // http://www.swolkov.narod.ru/doc/yalta/index.htm

Письма прот. Константина Агеева

1903.XI.19

Ваша телеграмма, дорогой Петр Павлович, чуть не слезу вызвала у меня. Получил я ее 18-го утром ранним. Первый порыв откликнуться тоже телеграммой не осуществился по очень прозаической причине…

Вот тебе длинная повесть событий последних дней, чреватых своими последствиями…

<…>А сейчас возвратился от графа Протасова*, к которому был вызван на квартиру. К этому представлению и характеру его был несколько подготовлен. На днях наш инспектор был у графа, вел с ним беседу о моем преподавании. Впечатление графа, насколько можно было судить по весьма кратким – даже одним лишь намекам Ветвеницкого, – от моего духа очень неважное. «Программу пед<агогических> кл<ассов> оставил у себя: я ее, – говорит, – буду изучать». Хорошего было ждать нельзя. Для ясности дальнейшего напомню тебе, что программа пед<агогических> кл<ассов> у меня составлена так: I часть – мировоззрения (пант<еизм>, атеизм); 2 часть – аполог<ия> основных истин; 3 – вероучение. Это младший класс. Старший: этические системы автономной нравственности. Нравственность и религия. Затем после вводных сведений – христианское нравоучение.

Прихожу в 4 часа. Просят в зал, где уже сидят М.М. Захарченко и П.И. Ветвеницкий. Постараюсь под живым впечатлением воспроизвести ее буквально. «Я хочу Вас, о. Константин, сначала ввести в нашу беседу. Я воспитанник митрополита Макария, племянник бывшего об<ер>-прокурора Синода, знаком со всеми архиереями. Кажется, достаточно Вам доказательств твердости моей в православной вере?!» – спрашивает гр<аф>, обложенный уставами наших Институтов… Молчу. И начинается в течение получаса продолжавшаяся речь по поводу того, что я, изменив программу пед<агогических> кл<ассов>, практиковавшуюся до меня, нанес ему, графу, за 15 лет безупречной службы небывалую обиду. «Вы изменили программу, не спросив меня, члена-руководителя учебной части И<нститут>а. Вы не прониклись ни особенным характером нашего ведомства, ни особенным характером нашего института, находящегося под непосредственным моим ведением (следует чтение общих правил о не изменении Высочайше (слышите – Высочайше! палец кверху) утвержденных программ. Незнанием закона нельзя извинять. Как же Вы сделали? Что мне остается теперь, когда Вы в ничто обратили меня? Одно только сложить свои полномочия!.. Ведь правила Высочайше утвержденные…». Молчание. Ожидается от меня ответ. «Я, Ваше сиятельство, знал о том, что устав институтский утверждается Высочайше, но Вы изволили мне читать правила, которые Высочайше утверждены, когда педагогических классов еще не возникало…».

– Вы очень много знаете, добрейший о. Константин. Читаю <нрзб.> правила из другой маленькой книжечки очень общего характера.

– Я, В<аше> С<иятельство>, не сам собою начал уроки в пед<агогических> кл<ассах> по своей программе. Программа мною представлена о. Наблюдателю, преосв. Константину и митрополиту Антонию. И ото всех их мною получено одобрение и разрешение вести дело по предположенному мною плану…

– Ну а я-то что же? Меня-то Вы ни во что ставите?!

– Вас не было в Петербурге, и я не мог получить Ваше одобрение…

Первая половина беседы окончилась. Велась с волнениями, с отступлениями. Тут были: «Вы, конечно, умны, философичнее меня»; «Я меньше вас изучал философию и слава Богу…» и т.п. Но во всю свою жизнь, кажется, я не был так спокоен, как в это время. А вышеописанные ответы отчеканивал с таким достоинством, что граф молча выслушивал. Началась вторая половина беседы по существу, так сказать.

– Что Вы делаете с моими детьми? Они мои, а не Ваши. Они слышат от вас безбожников и их теории. И главное: Вы уклонились от руководств уважаемых и одобренных нами. Вы знаете. Я был в Киеве, говорил с М<итрополитом> Флавианом и в Волыни с известным Еп<ископом> Антонием. Они мне говорили, что все дело в утвержденных Синодом правилах и программах…

Я, не выдержав, неделикатно прерываю: можно мне сказать несколько слов, В<аше> С<иятельство>?!

– Пож<алуйст>а.

– Митроп<олит> Флавиан в прошлом году был у меня на экзаменах. С первых моих слов узнал, что я веду дело по программе совершенно далекой от утвержденной и по руководствам моим личным – записям. И отнесся ко мне более чем с одобрением, что выразил публично. Что касается еп<ископа> Антония, то с ним целые часы я проводил в беседах по вопросам законоучительства. Все зло он полагает в утвержденных правилах и программах. Это говорит, да это и пишет. Если и кем, то более всего Антонием я вдохновляюсь в своем деле…

– Да не происходит ли недоразумение? – вмешался Ветвеницкий. – Вы, батюшка, может быть, разумеете другое лицо? – вмешался, думаю, чтобы просто прервать.

– Я, – говорит граф, – пьян никогда не бываю, Мих<аил> Моис<еевич>! Говорил Антоний, что я говорю?

– Говорил, В<аше> С<иятельство>!

– Вот это-то – продолжаю, – В<аше> С<иятельство>, мне невыразимо больно, что еп. Антоний – столь большой для меня авторитет, пишет и говорит нам, в некоторых отношениях его идейным ученикам, одно, а Вам говорит другое. Я сочту своим долгом написать и просить его ответа…

Ото всего этого выпаленного мною гр<аф> отодвинулся как-то вглубь дивана и, что называется, опешил…

– Ну, – продолжает, – хорошо это. А вот к каким результатам приведет Ваша философия? Им и слышать-то не нужно имени Дарвина! Им вера нужна.

Вставляю несколько раз, что мои уроки по философии имеют значение не сами по себе, а лишь апологетическое и подготовительное. Они должны закончиться положительным вероучением. Образ Христа – для меня главное, что я должен ввести в сознание детей, и я стремлюсь к тому различными путями.

Передаю смысл несколько раз повторенных, но тоже как-то холодно повторенных <слов>. На графа они не производят должного впечатления. Он расходится опять крещендо.

– Вот Вам действительный случай, который может навести на мысль и о результатах ваших занятий. Одна ученица по приказанию законоучителя читает главу Исхода. Брат ее, студ<ент> гор<ного> института, объясняет ей по-своему изведение Моисеем воды из камня… Вы говорите им о Конте. А кузен им дополнит по-своему. Ну, скажите: должно ли говорить обо всех этих возражателях?! По-моему, нет, а Вы?

– Вы требуете от меня решительного ответа, В<аше> С<иятельство>, – говорю. – Безусловно, в наше время должно. Я позволю себе усилить ваши примеры. Вы возмущаетесь введением трактата о Дарвине. Но судите. Наши ученицы открывают, например, октябрьскую книжку «Мира Божия» и читают там в статье «История критики дарвинизма» такие слова: «Теперь уже никто не верит в действие сверхъестественной силы». Кузены воспитанниц повсюду – в любой книжке журналов. Вы, Ваше сиятельство, видите только корректность со стороны учениц, – позвольте мне, духовному отцу их, сказать Вам, что официально показываемая ими вера далеко не соответствует их действительной. Они ко мне же приходят, мне пишут о своих муках при встрече с этими кузенами. Я слышу стоны от учениц, уже окончивших институт. Мне известна их иногда чуть не до слез поражающая меня беспомощность среди окружающих их взглядов и теорий, – и что же, В<аше> С<иятельство>, мы должны оставлять их на произвол судьбы, отдавать их лишь в руки отрицателей. Нет. Я считаю Богом врученную мне обязанность и долг всеми возможными средствами парализовать этот вред и буду это делать, пока у меня есть средства к тому…

Так как граф слишком близкую струну затронул, то я все вышеизложенное произнес при молчании всех, произнес с большим повышением последних строк, я не без оснований говорил: о пользе своих занятий, о пользе духовной, я удостоверен письмами, просьбами…

Произошло знаменательное молчание.

– Я вижу, о. К<онстантин>, что Вы добра и блага желаете, – вижу, что Вы и очень способный и опытный – да иначе графиня и не призвала бы Вас… Но все это, что Вы говорите, пусть будет предметом Ваших пастырских бесед. Я очень жалею, теперь особенно, что вначале не переговорили с Вами. Я вижу, что с Вами мы пришли бы к соглашению…

Дело пошло быстро на уклон. В результате дело осталось так, как я хотел, с одним изменением: к экзамену философии не будет. А апология религии остается. Я не удержался, чтобы не сказать, что ведь к понятию о вере я вел все дело…

Простился граф уже дружески. Проводил меня до последней комнаты. Хотел показать церковь, да ждали оставшиеся в зале.

– Буду просить Вас отслужить у меня.

Пошли при прощании речи о том, как митроп<олит> Филарет получал «Андрея» из рук его дяди, причем пал на колени – «Конечно, – добавляет, – не пред прокурором, а пред тем, кого он представлял…».

Визит-головомойка продолжалась 1 ¾ часа…

После моего ухода Захарченко и Ветвеницкий остались у него. Сегодня графиня спросит у последнего о вчерашнем визите.

У меня впечатление окончательное такое: буду вести дело, как хочу – и еще одна беседа с графом – и он будет стоять за мое предложение…

Оканчиваю пока письмо. Поделись содержанием его с Аркадием и Зотиковичем.

Любящий твой друг – свящ. К. Аггеев.

Собрания, кажется, будут, а «Новый путь» под вопросом и по внутренним причинам: Перцов, Розанов и Ко хотели бы сделать журнал исключительно религиозно-философским, но не могут выпереть Гиппиус-Мережковскую. Вот и хотят на год приостановить… Сказать прямо: духу не достает. А то не догадываемся…

1905. II. 15

Дорогой Петр Павлович!

Вчера совершилось важное событие, могущее отразиться большими последствиями. Мы были у митрополита в количестве 21 человека. М<итрополит> пригласил к беседе трех викариев – Кирилла, Сергия и Антонина. Ввиду важности дела постараюсь описать тебе протоколярно.

Принимаем благословение. Среди нас ни одного протоиерея. «Все, – говорит Владыка, – молодые». Сели. Открываю по заранее составленному плану беседу я. «В<аше> В<ысокопреосвященство>, 11 февраля мы – группа свящ<енников> просили нас принять. Ныне имеем честь предстать пред Вами. Считаем своим долгом сказать, что среди нас нет многих согласных с нами во взглядах: мы не собирали внушит<ельного> количества. Я, лично недавно служивший в двух других епархиях, свидетельствую, что и там немало лиц, которые готовы будут подписаться под нашими взглядами.

Усердно просим: оцените наши пожелания не количеством или качеством лиц, представляющих, а существом дела, внутренней истиной. Юны мы, как изволили Вы выразиться, и малы, но да совершится на сей раз хвала Богу, Высочайшей Правде – из малых и юных уст».

Затем речь ведет о. Чельцов: «Исповедуем свою вину. До сих пор мы приходили в Ваши покои лишь за нагоняями да наградами. Видели в Вас Владыку и только. Ныне желаем видеть Отца». А<нтоний> прерывает: «И мы исповедуем свою вину: мы, быть может, были в этом виноваты. И теперь очень рады Вашему почину».

Чельцов: «Мы читали Ваше заключение о свободе совести. Я лично слышал от Вас, что Вы высказались за полную свободу совести, и дал Вам за это земной поклон. Позвольте такой же земной поклон принести от лица всех, здесь присутствующих… Вы сняли позорное пятно с нашей Церкви, освободив ее от полицейских обязанностей».

А<нтоний> прерывает и говорит: «Подтверждаю бумагой, что теперь полная свобода совести с возможностью перехода из православия в любое исповедание».

Чельцов: «Отныне чуждые государств<енной> опеки, мы должны стать на свои ноги. Только внутренней мощью можем вести борьбу с иначеверующими. Время подумать о тех условиях, в которых нам приходится жить и действовать. Свободные ли мы члены господствующей Церкви?»

После некоторого малозначащего перерыва вступает о. Слободской:

«Мы не свободны. Синод наш раб светской власти. По существующему узаконению, фактически подтверждаемому, постановления наших иерархов, не доложенные государю обер-прокурором, остаются недействительными. Наш возглавляющий Ц<ерковь> иерарх не имеет права доступа пред государем. Такое ужасное положение Центрального Церк<овного> Управления отражается тяжело на всей церковной жизни. Чего ни коснись, во всем мы должны озираться на Литейный, где живет О<бер>-пр<окурор> и его товарищ.

В Комитете министров нашу Церковь представляет не лицо священника, а мундир. И ныне, когда все винты нашей государственной жизни развинтились и когда мы накануне коренной реформы нашей государственной жизни, мысль наша – о Церкви и ее реформе. Кто же скажет о них? Просим собора всероссийского. Пусть идея соборности прежде всего найдет место там, где она издавна имела его…».

М<итрополит> соглашается, хотя делает поправку: чем нас стесняет такой порядок? (как-то иначе выразился).

Вступаю я: «Нас обвиняют, и справедливо, в постоянной лжи, ибо мы говорим только и должны говорить однобокую правду. Возьмем существенный вопрос об отношении самодержавия и православия. Мы убеждены, что священник должен стоять выше политических партий. Мы убеждены в ложности положения, высказанного в адрес Рус<ского> Собр<ания>, «о неразрывной святыне самодержавия и православия». Зачем же нас заставляют говорить об особой святости самодержавия?»

– Кто же Вас заставляет?

– Владыка! Ведь самодержавие у нас возведено на степень религиозной догмы. Позвольте развить далее мысль Ивану Павлин<овичу>.

Слобод<ской>: «О соборе. Великую рану нашей Церкви составляет разрыв иерархов с иереями и мирянами. Епископы наши в деле управления церковного совершенно игнорируют нас. Разрыв этот простирается и на мирян. Просим Собора, но такого, какой был в древней Церкви, где бы представлялась вся Церковь…»

Далее нарушился порядок лицами, не бывшими на предварительном собрании. Перешли к синодальному посланию. М<итрополит> просит откровенного мнения. Говорю от лица всех отрицательное мнение:

1) это ссылка на англо-японские деньги.

– Но, о. К<онстантин>, ведь они же получали деньги.

– Получали, но из кассы социал-демократов.

2) ни слова утешения и сожаления рабочим. Тут та же однобокая правда…

Перешли к рабочему вопросу. Мы разбираем фабрики, но с обязательством самого широкого печалования и с надеждой, что М<итрополит> поедет по нашей просьбе всюду, когда явятся нужда в предстательстве.

Сам М<итрополит> говорит очень откровенно и совершенно по-братски. «В предстоящих занятиях особых совещаний предстоит рассуждение о реформе Церкви. Я буду там. И благодаря Вам многие вопросы шире и иначе освещаются у меня. Спасибо. Я совершенно благословляю Ваши собрания… Нам нужно организоваться. Я прошу хотя раз в месяц собираться у меня для такой же совершенно откровенной беседы. Просим к тому же и наших викариев». «Мы сами, – забасил Антоний, – получили сладость общений и поучений от Вас». Что-то вроде этого.

– Нам, – говорит М<итрополит>, – нужно организовать свою пастырскую кассу взаимопомощи, свой суд чести.

Точно он слышал наши мечты.

Беседовали около 3 часов. Встали в 9 1/4 ч. «В виду таких блестящих результатов, – говорит о. Егоров, – возблагодарим Бога». «Очень хорошо, – говорит М<итрополит>. – Что же мы запоем?» И раздалось: «Достойно есть». Знаешь, какой трепет прошел по душам <нрзб>, все повскакивали…

От митрополита приехали ко мне.

1905. Ш. 22

Как очень важное, посылаю это письмо, дорогой Петр Павлович, заказным.

Общецерковное дело теперь в существенном известно Вам. Сегодня М<итрополит> Антоний едет к Государю с адресом от лица «Архипастырей священников Русской Церкви» (так называется адрес) о восстановлении патриаршества, основанного на соборном начале.

Известны нам все детали Синодского заседания после нашей записки. Победоносцев прислал М<итрополит>y письмо, в котором высказывал свое большое неудовольствие по поводу благосклонного приема группы молодых священников, просил унять их и прекратить их колобродство. Письмо это, к счастью, понято было, как внушенное личными интересами, о назначенном в квартире М<итрополита> А<нтония> заседании Саблер намеренно был не извещен. Составителем же протокола приглашен был некто Самуилов. (К слову сказать, мы были огорчены: не могли найти священника.) Пред самым началом заседания вваливается с большим портфелем Саблер. Ант<оний> Хр<аповицкий> говорит М<итрополиту> А<нтони>ю: «Когда крестьяне совещаются об освобождении от помещика, то ведь они не приглашают его к себе». – «Ну что же, не гнать же его», – сказал М<итрополит>. Оказалось, Саблер накануне заседания ездил к некоторым членам Синода, просил их оставить старый порядок, а Клименту говорил даже: «Ведь Вы всем обязаны мне». Началось заседание. М<итрополит> А<нтоний> поставил вопрос: нужна ли автономия Церкви. Саблер просил слова и прочел присланную Победоносцевым записку, составленную Рункевичем, – подлую по своему содержанию: мы ее заслушали на минувшем заседании нашего кружка. Записка эта, сказали ему, не защита, а полный провал. Тогда Ант<оний> Хр<аповицкий> начал говорить горячую речь о неотложности освобождения Церкви. Голосовка началась с младшего Климента. «Нужна – сказал он. – Нужна. Нужна…» И вопрос решен единогласно. Патриархом намечен М<итрополит> А<нтоний>. Владимир, согласившись с предыдущим, настаивал на Москве как местожительстве патриарха. Собор для выбора патриарха назначен по слухам в Москве на май или июнь.

По словам еп. Антония соборность в адресе понимается в широком смысле, т.е. с участием пресвитеров и мирян. Но мы ему не верим. У меня лично от прежнего пиетета к нему ничего не осталось, и на собраниях кружка я являюсь лицом, предостерегающим от этого епископа, по мнению которого Церковь – монашество. Неотложным нашим делом в данную минуту, это добиться того, чтобы на первом же соборе были и пресвитеры и миряне. «Не добьемся этого, – говорит ныне уже архимандрит Михаил (Семенов), – для последующих соборов это будет еще труднее…». Высказана была мысль деятельно работать в этом направлении. На следующее воскресенье о. Михаил представил нам все данные за то, чтобы на соборе были и пресвитеры и миряне. Пойдем к Митрополиту. Будем печатать статьи в этом направлении. Постановлено просить и все другие города о возбуждении соответствующих петиций. Я по отношении к Киеву исполняю. Ты, пожалуйста, немедля передай нашу просьбу Зотиковичу и проси его дать ход делу. Петиции должны быть обоснованы. В Москву я пишу о том же П.М. Тихомирову.

Все синодские чиновники, которые смеялись над нами, серьезно вструхнули. М<итрополит>у пришлось успокаивать их: «И при патриархе найдется вам дело». Саблер теперь всегда говорит: «Я всегда стоял за восстановление патриаршества», хочет, говорят, быть референдарием при патриархе… В некоторых п<етербургских> газетах передается «достоверный слух» о выходе в отставку Победоносцева.

Кстати, прочти в 46 № «Русского слова» статью о. Петрова о нашем кружке и Саблере.

Наш кружок ширится, но… заметно ухудшается: затесались люди, с нами ничего общего не имевшие; затесались, потому что ваша взяла… В следующее воскресенье я говорю речь с просьбой постановить: только те могут быть членами кружка, кто подпишет приготовленные мною тезисы. Не подпишет, ходи, слушай, но членом кружка не может быть. Какой же это союз пастырской взаимопомощи, когда в нем сидят на равных началах и «Московские ведомости», и «Слово», и «Русь», и даже «Сын отечества»?

Дорогой Петр Павлович, мы все – не говорю о себе – очень дорожим Вашими письмами, содержанием которых по соответственным вопросам мы делимся на заседаниях. Между тем, ты пишешь мало. От Зотиковича на последнее мое письмо ни привета ни ответа… Уж не обиделся ли он? Спроси у него.

Сие строго между нами.

Над моею головой тучи собираются. Граф называет меня Гапоном. Но это еще не беда. Особенно мне тяжело то, что и… графиня думает вызвать в Петербург Петра Павловича, чтобы он унял меня. Когда же узнала от меня, что моя последняя деятельность, включая сюда и литературную, известна П<етру> П<авлович>у и получает от него одобрение, совсем отчаялась возвратить меня к «прежнему» состоянию… Положение чрезвычайно тяжелое: лично мы по-прежнему дороги друг другу… Дело клонится к моему уходу из института…

На 6-й неделе вся моя семья едет в Киев. Я буду в Киеве в мае. В июле буду в Лутове. В апреле получу от Н.Н. Неплюева окончательный ответ относительно журнала. От этого ответа зависит многое в моей личной судьбе.

Вероятно, выставлю свою кандидатуру в Педагогический институт. Но все это лишь в глубине души…

Целую тебя, Анну Елисеевну и всех вас.

Любящий друг свящ. К. Аггеев.

Пиши!

1905. IV. 30

Ну, дорогой Петр Павлович, совершаются у нас такие дела, о которых даже и не снилось. Начну с конца. Я сижу в ожидании пристава и чиновника при СПб светской полиции, которые у меня сегодня уже были…

Хроника газет «Нового времени» и слава оповестила уже мир о том, как нас разогнала полиция.

Ввиду агитации, поднятой охранительной печатью и обер-прокурором Св. Синода против нашего Митрополита, серьезно грозившей переводом его в Москву и заменою Владимиром, среди п<етербургского> д<уховенст>ва возник вопрос о выражении ему сочувствия. На общепастырском собрании еп. Кирилл не дал хода делу.

Тогда о. Лахостский перенес вопрос на кружок. Прихожу я 27-го апреля для последнего обсуждения нашей записки о составе собора и застал речи «за» и «против» подачи адреса от кружка. Держал речь, в которой высказал ту мысль, что Митрополит терпит за наше общее дело церковного обновления и нам не должен кусок в рот идти, если мы отнесемся к этому равнодушно. Решено было поднести адрес. Поручили мне составить его тут же на собрании. Ввиду того, что у меня лично мысль об адресе являлась раньше, я в полчаса написал текст, который с небольшими поправками был принят. Текст адреса таков:

«В<аше> В<ысокопреосвященство>

Законоположник нашей веры Господь Иисус Христос говорил Своим ученикам: “Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас, если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше” (Ц<итата>). И мы знаем, какой наивысшей силе клеветы и преследования подвергся от руководителей религиозной жизни Тот, Кто есть Свет, Путь, Истина и Жизнь.

И вы, Первосвятитель нашей Церкви, сделались в последние дни предметом злых наветов со стороны некоторых органов печати, издавна взявших на себя под лицемерным покровом охранения религиозной истины нехристианскую задачу чернить всех разномысленных с ними людей.

Не верим газетным известиям о том, что к этим инсинуациям присоединились лица, близко стоящие к нашему церковному управлению. Но самое появление этих летучих слухов глубоко возмутило нас.

Обидные угрозы по Вашему адресу раздались в то время, когда Вы, Владыка, твердо решили возвратить строй нашей церковной жизни к древнему каноническому началу вселенской соборности и тем самым дать возможность нашей Православной Церкви проявить всю присущую ей силу и величие. И это не одно только простое временное совпадение…

Примите от нас, наш Архипастырь, выражение сыновнего страдания за своего отца и нашего преданного Вам сочувствия. Верьте, Владыка, скорби и боли, наносимые Вашему сердцу за одинаково дорогое всем нам дело церковного обновления, – наши скорби и наши боли. И, верные завету Спасителя об одинаковом кресте учителя и преданных ему учеников, мы готовы разделить с Вами возможные в будущем тяжелые последствия недостойной агитации против Вас…»

По обычаю хотели дело подписи адреса отложить на неделю – я вызвался в один день написать на машинке адрес и оповестить все столичное духовенство. Я выполнил это, хотя и пришлось написать около 400 адресов и облизать столько же марок. Экземпляр повестки прилагаю, как имеющей значение для последующего.

К началу собрания 29-го явился в залу пристав и потребовал разойтись, ссылаясь на распоряжение градоначальника. Документа на мое требование не показали. В течение часа происходил приезд и отъезд иереев, протоиереев. Некоторые не могли воздержаться от слез огорчения. Заявление мое, что на наши собрания дано раз и навсегда благословение Митрополита, осталось безрезультатным.

Четверо из нас тут же в соседнем доме решили созвать на завтра пастырский кружок.

Сегодня с утра начались приезды многих иереев и протоиереев. Некоторые подписывались, а других я убедил обождать.

Сегодня же утром был вызван к митрополиту о. Лахостский, как председательствовавший на нашем кружковом собрании. «Я глубоко благодарен духовенству, в сочувствии которого я не сомневался. Но ради послушания прошу адреса мне не подносить». Когда о. Павел сказал ему о вмешательстве полиции 29-го, он был очень поражен и возмущён.

В 2 часа дня ко мне пришли пристав нашей части и чиновник особых поручений СПб высшей полиции. У меня был о. Егоров, который удалился по моей просьбе в соседнюю комнату, из которой, как думаю, все слышал. Удалился он потому, что гости хотели говорить наедине. Вот диалог:

– Был у Вас лист с подписями?

– У меня.

– Позвольте его нам.

– Не дам.

– Но мы имеем распоряжение начальства об отобрания его у Вас.

– Предъявите мне документ об этом.

– Мы его не имеем. Но наше служебное положение…

– Тогда извольте письменно потребовать от меня. Вот Вам и бумага и чернила. Начал что-то писать.

– Ну, а тогда отдадите его нам?

– Нет, я вам также письменно напишу, что Вы не имеете никакого права просить его у меня.

Опять начал писать. Не выходит, видимо, ничего.

– Лучше, б<ыть> м<ожет>, поедемте к начальнику сыскного отделения, и Вы объясните ему все.

– Самый факт Вашего присутствия в моей квартире я, как священник, считаю глубокой обидой для себя и не оставлю его без расследования и доведения до сведения самого высокого начальника… A Bы предлагаете мне поехать к начальнику сыскного отделения! Пусть Ваше начальство потребует меня к себе, а по своей инициативе никогда нога моя не будет у Вас. Я прошу передать Вашему самому высшему начальнику, что о Вашем поведении мною будет официально сообщено ведомству учреждений Императрицы Марии, в котором я служу… Я глубоко уверен, что самое высшее начальство разъяснит Вашему начальству, какое возмутительное деяние совершили Вы, полиция, вчера, совершаете допросом меня сегодня… В противном случае я был бы оскорблен в самых святых чувствах…

– Я тогда поеду к начальнику и вторично, если будет нужно, приеду или кто-либо другой за меня к Вам.

– Я дома до 5 ч. вечера, и с 9-10 часов вечера, а гостей нет…

Что ты, дружище, скажешь на сие? Графине я все сообщил. «Ну, теперь как же с теорией одного внутреннего совершенствования?» Она возмущена.

Появление у меня сыщика с требованием листа с подписями явно указывает на то, что все дело идет от обер-прокурора… Позорит он Церковь. Позорит Государя. Нет, дорогой, «в удушливой атмосфере помойной ямы розами пахнуть не может».

Завтра еду к Митрополиту с докладом о происшедшем. А вечером обсуждаем, как поступить в дальнейшем. Возбуждены все очень…

Сегодня же вызвал игуменью Екатерину, которая изъявила желание лично доводить по делу церк<овной> реформы до сведения Императрицы Александры Феодоровны, которая просила ее об этом. Я лично убежден, что здесь и в других случаях бюрократы сыщики наизлейшие враги Государя. И доведение до него истинных сведений необходимо. Суди, даже Митрополит не знает, какая ведется против него агитация. А мы знаем от многих сановных лиц. У гр. Игнатьева и Шереметьева, мечтающих об обер-прокуратуре, ведутся деятельные собрания с участниками из духовенства, кумовьев Победоносцева. А Синодские чиновники без скрежета духовного о нас говорить не могут. Я почти разошелся с лучшими из них, как, напр<имер>, с Вишневским Н.Л. Я теперь всем нутром сознаю, какое величайшее зло Синодальный бюрократизм…

Одно дело несомненно сделано. 6-го мая Саблера возводят в действительные тайные советники и увольняют от должности, говорят, по настоянию П<обедоносце>ва. Если и так, то верно.

Второе дело – Митрополита от вас не возьмут: будет великий скандал. «Если оправдается вздорный слух об увольнении Петра Павловича, – говорил я графине, – для меня нет психологической возможности оставаться на службе. Подавлюсь Вашим хлебом. Я решил отправить тогда свою семью вместе с его в Алексеевское, а сами найдем здесь пока что дело»… В известной степени приладилось это и к Митрополиту: последние слова адреса для меня – и не одного меня – больше, чем фраза…

Трудно предвидеть ход дела в будущем. Одно немного страшит, как бы не расправились со мною в мое отсутствие… Отличный у нас обычай – 20 мая выдавать жалованье за июнь и июль…

Думаю, что граф П<ротасо>в ухватится за последние события, чтобы обличить меня в «гапонстве», но… почему-то и тут смотрю на будущее спокойно.

11 часов, а «гостей» нет!

1906. X. 6

B.O. 6 л<иния>. 15

Я совершенно согласен с тобой, дорогой Петр Павлович, относительно программы моих занятий на курсах. Но:

1. Я в данный момент, для твоей программы не подготовлен. Меня застали врасплох. Я и предполагать не мог, какой подготовки потребуется для каждой лекции. От вторника до вторника я должен глотать книги. А опустить лекции слушательницы не позволяют… Прибавь к этому другие занятия. (открываются с<ельско>-хоз<яйственные> курсы – «отслужите молебен с речью» и т.д.). Вот я и остановился на более известном мне. I) Философия религий: Идея человекобожества; II) Хр<истианская> р<елигия>: религия Богочеловечеетва.

2. Чутьем я попал в нужное место. В данный момент положительному непременно должно быть предпослано отрицательное.

3. Собеседования ниспровергают программу более или менее детализированную. Я сию минуту сижу за книгой Челпанова «Мозг и душа» ввиду настоятельного желания подробнее изложить критику психол<огического> материализма. Уход в сторону лекций на 5…

Об учебнике письмами получаю хорошие отзывы. Один из самих хороших от княгини Трубецкой, «знакомой со всей учебной литературой». Свенцицкий жалеет, что мало философ<ско>-апологетич<еского> материала: «неверие начинается с 2-3 класса гимназии!» Письма дают материал для статьи – ответа на отзывы.

Вчера 3 часа провел у Трубецкого, где был и Струве. «Разругали» Струве за то, что сына своего не крестит. Ему уже год. Предстоит у меня крещение. Относительно комнаты «ничего в волнах не видно».

На днях были приглашены к академику Веселовскому Александру Н<иколаевичу>. Он при смерти. Беседовал с ним о Христе. Изъявил желание причаститься. После беседы возвратился разбитый окончательно. Говорили о будущей жизни. Что это за хорошая душа! Но мне нужен целый вечер, чтобы написать тебе обо всем этом, что я и сделаю скоро, а сию минуту должен идти на занятия.

Целую Анну Елисеевну и деток.

свящ. К. Аггеев.

Опубликовано в журнале «Вестник РХД» №197, Париж-Москва, 2010. Перепечатка с разрешения издателя.

* Николай Алексеевич Протасов-Бахметев (1834-1907) с 1890 года был главноуправляющим Собственной Его Императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии.

http://www.kiev-orthodox.org