Братство как национальная идея

Оргкомитет конференции* предложил мне сделать доклад, подводящий итоги предыдущих конференций, посвящённых теме православных братств, что могло бы послужить отправной точкой для наших размышлений этого года. Отчасти выводы, к которым пришли участники трёх прошедших дискуссий, сформулированы в теме моего доклада. Однако мне хотелось бы несколько расширить поставленную задачу и обратиться к трудам славянофилов, чтобы выяснить, в каких смыслах и контекстах понятие «братство» использовалось теми, кто целенаправленно занимался вопросами русского национального самосознания.

На конференциях, проходивших в Подмосковье, Петербурге и Екатеринбурге, был собран богатый конкретный исторический материал, который как будто позволяет сделать вывод, что на идею братства откликались все сословия российского общества. Братства и братские по духу объединения создавали русские аристократы, включая представителей императорской фамилии. Вспомним Марфо-Мариинскую обитель, созданную великой княгиней Елизаветой Феодоровной; Острожское Кирилло-Мефодиевское братство, основанное камер-фрейлиной императрицы графиней А.Д. Блудовой в 1865 году в Волынской епархии и просуществовавшее до его ликвидации советской властью в 1933-м; Крестовоздвиженское братство Н.Н. Неплюева и многие другие. На итоговом круглом столе в 2017 году прозвучала важная мысль, что «люди образованные и жившие в достатке» имели больше возможностей «создавать братства, школы и пропагандировать этот образ жизни» в связи с тем, что в них «было больше развито чувство свободы, любви, личностное начало», было «больше… бесстрашия для осуществления соборности, у которой всегда есть очень много не только внутренних, но и внешних врагов…».

Братства стали предметом особой заботы русского духовенства – начиная от рядовых священников и заканчивая представителями высшей церковной иерархии. На конференциях прозвучали доклады, посвящённые Христорождественскому братству в Петербурге (основатель – свящ. Александр Гумилевский); Свято-Николаевскому братству в Житомире (инициатор – протоиерей Аркадий Остальский, настоятель житомирского Свято-Николаевского храма на Смолянском кладбище); братству во имя прав. Симеона Верхотурского в г. Шадринске (основатель – прот. Николай Буткин) и, конечно, Александро-Невскому братству, во главе которого в 20-е годы оказался епископ Иннокентий (Тихонов), и различным братствам, созданным в Череповецком, Костромском, Новгородском краях епископом-катехизатором Макарием (Опоцким).

Сложнее обстояло дело в тех случаях, когда инициатором братского движение оказывался мирянин из народной среды, каковыми были, например, братец Иван Чуриков, создавший трезвенническое движение в Петербурге, включавшее, по разным оценкам, от 20 до 70 тысяч человек, или крестьянин Иван Колосков, руководитель московской общины евангельских христиан-трезвенников. Такого рода объединения чаще всего отторгались официальной православной церковью, однако именно им удавалось собрать широкие круги собственно народных масс, которым призыв к общей жизни, исходивший от образованного сословия, был не всегда понятен. Так, например, А.А. Ершова писала об И.Н. Колоскове, с общиной которого она познакомилась в 1928 году: «Колосков – самородок, и вокруг него хорошие, простые русские люди, такие, каких я знала и любила в прежние времена».

Прошедшие конференции сделали также очевидным тот факт, что братства как конкретные объединения людей стали активно появляться в России только в начале 60-х годов XIX века – после отмены крепостного права. Было даже высказано предположение, что питательной средой для братств стала не столько церковная жизнь, сколько процессы, связанные с формированием гражданского общества, развитием системы местного самоуправления. Братства Юго-Западной Руси, к которым братства второй половины XIX века возводили свою генеалогию, были также тесно связаны с западными формами общественного устройства: магдебургским правом и цеховой организацией. По выражению прот. Лебединцева, братства возникали там, где в общественной жизни было возможно «стремление к самостоятельности, самосуду и самоуправлению, к разного рода льготам и привилегиям, непротивное общему духу и строю государственному» [Лебединцев, 263].

Братства же послереволюционной эпохи оказались по преимуществу городским и даже столичным явлением. На конференциях отмечалось, что после 1917 года братское движение утратило «связь с сельской общиной, с традиционным религиозным укладом русского крестьянства»: «скорее, можно говорить о том, что братства послереволюционного времени возникают в результате преодоления кризиса так называемой "традиционной религиозности" и знаменуют собой формирование религиозности нового типа».

Иначе говоря, наши наблюдения и размышления значительно проблематизировали тезис о том, что братство, понимаемое как определённая форма общественного и церковного устроения, является типично русским явлением. Поэтому нам показалось важным несколько изменить ракурс проблемы и говорить о братстве как о национальной идее и/или как об особом свойстве и качестве, которое стало частью национальной идентичности. В текстах русских мыслителей, близких славянофильству, слово «братство» может обретать разные смысловые оттенки.

Так, Константин Сергеевич Аксаков в критической статье, посвящённой повести г-жи Кохановской «После обеда в гостях», использует слово «братство» для обозначения отношений особой внутренней связи, соединяющей между собой всех людей на земле. Повесть рассказывает историю девушки, которую против её воли выдали замуж и которая испытывает «страшное, неподвижное состояние души, как бы схваченной судорогою, как бы застывшей в холодном озлоблении…». Только спустя год в силу ряда обстоятельств душа её оттаивает и, по выражению Аксакова, возвращается «в мир любви, в человеческое братство». «Человеческое братство» здесь не столько внешняя категория, сколько внутреннее состояние, противоположное ожесточению и отчуждению и сродственное «жалости, состраданию, любви».

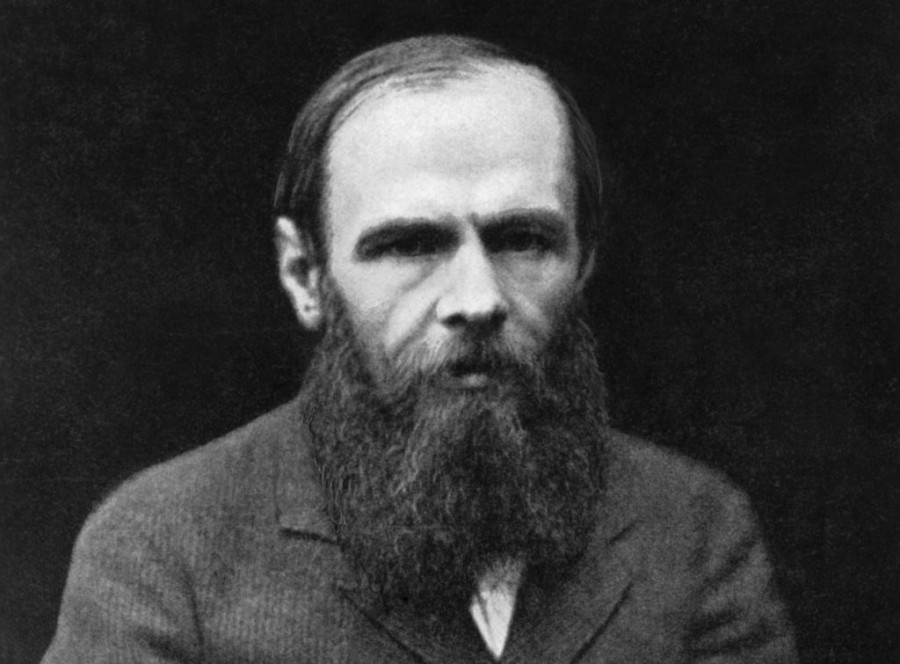

По человеческому братству тоскуют герои Ф.М. Достоевского. Героиня «Белых ночей» восклицает: «Послушайте… зачем мы все не так, как бы братья с братьями?»; «я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне своё сердце и так великодушно приняли в дар моё, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его...». Это всечеловеческое братство открывается героям Достоевского (Ставрогину, Версилову, смешному человеку) в снах и видениях как счастливое детство человечества, как рай на земле, который был утрачен, но живая память о котором вселяет надежду, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» («Сон…»).

Об особом «братстве», в которое входит «всё человечество до единого, не исключив из него ни одного человека», размышляет Н.В. Гоголь в последней главе книги «Выбранные места из переписки с друзьями», получившей название «Светлое воскресение» (слова «брат» и «братство» в этой главе употребляются 23 раза и становятся ключевыми для финала гоголевской книги). По Гоголю, это братство «святое» и «небесное», которое лишь изредка приоткрывается на земле, например, в день Светлого Христова воскресения. Но человеку XIX века уже почти не дано «услышать благоухание небесного братства нашего». Ему не хватает для этого «светлого простодушия и ангельского младенчества».

Идея всечеловеческого братства восходит к убеждению, что «все люди – братья той же семьи» (Гоголь), что возможно или в силу происхождения от единого корня, или в силу усыновления Богом-Отцом через Иисуса Христа. Собрать всех людей в одну семью может или память об их первозданном райском родстве, или христианская любовь. По выражению Ю.Ф. Самарина, христианское учение распространило «братские отношения на всё человечество» и, следовательно, возвело их «от естественного природного факта до идеи…».

Наблюдения названных мыслителей над реалиями славянской и европейской жизни приводят их к убеждению, что в славянских, и в первую очередь в русском народе «нача́ла братства» сохранились в большей степени, чем в народах западных. А.С. Хомяков в письме же к Вильямсу пишет об отношениях Англии и Рима: «Это мир утомлённой неприязни, а не святое единство братского объятия; это холодное благоволение филантропии, а не горячее чувство христианской любви». Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», откликаясь на лозунг Великой французской революции, замечает: «Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности».

Правомерно поставить вопрос: на что опираются названные мыслители, утверждая, что именно русские, или – шире – славяне, более других народов сохранили в себе это братское начало?

К.С. Аксаков обращает внимание на издревле сохранившиеся особенности быта простого народа: «славяне русские образовали жизнь свою; они поняли значение общины, они ощущали чувство братства, чувство мира и кротости <…> их игра: хоровод, круг – образ братской общины». Н.В. Гоголя убеждают наблюдения над настоящим и недавним прошлым России: «нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними», но есть отвага, порыв сбросить, как 1812 году, с себя позорящее и пятнающее нас – в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек». Хомякова опирается на собственный опыт: «в славянских землях <он был> принят, как любимый родственник… как друг и брат». В свою очередь, в статьях философ утверждает, что нет такого русского человека, который «не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином».

Следующий закономерно возникающий вопрос: почему именно славянские племена наделены этим даром «братства»? Первый и самый часто встречающийся у славянофилов ответ – с силу своей природы. У Гоголя можно встретить утверждение, что «есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе». Достоевский апофатически утверждает, что «сделать братство нельзя, потому что оно само делается, даётся, в природе находится», а «в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось». Хомяков использует выражение «естественного братства» – того единства, которое «лежало искони в понятии славянской общины».

Хомяков объясняет наличие в природе славян «братского начала» их принадлежностью к «иранской» (в противоположность «кушитской») группе племён и религий, которые основываются на понятии нравственной свободы, а не на «вещественной или логической» необходимости. Согласно гипотезе Хомякова, уже в III тысячелетии до н. э. можно говорить о «славянской семье». Но в те далёкие времена она ещё не отделилась от других народов. Она составляла часть Ирана, Ванов (территория Урарту?) и Вендов, «многочисленнейшую» из всех семей, менее всех искажённую военными столкновениями с Хамидами и от этого более всех сохранившую черты первоначального быта, пронизанного иранскими началами. По Хомякову, иранское начало окончательно осуществило себя в полноте божественного откровения, хранимого Православной церковью.

Ю.Ф. Самарин, полемизируя с Кавелиным, развивает мысль последнего об особом укладе жизни, который поддерживали славянские племена и который позволил им сохранить семейную – отеческую и братскую – общность: «Спокойные и миролюбивые, они (славяне…) жили постоянно на своих местах. Семейственный быт и отношения не могли воспитать в русском славянине чувства особности, сосредоточенности, которое заставляет человека проводить резкую черту между собою и другими и всегда и во всём отличать себя от других». Однако в отличие от Кавелина, считавшего славян лишёнными личностного начала, Самарин утверждал, что «общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном её отречении от своего полновластия», и следовательно, является не низшей, а высшей по отношению к Европе формой личного и общественного развития.

Несколько иной точки зрения на природу «славянского братства» придерживается стоявший особняком в лагере ранних славянофилов Н.П. Гиляров-Платонов, который не признавал «в этнографическом родстве… родства духовного», не считал его основанием к братству: «Единоплеменник может быть союзником, но какой же он брат? В силу чего? В силу того, что говорит он языком, похожим на мой? Только? Это наконец смешно». С точки зрения Гилярова-Платонова, «братство условливается единством культуры», и поэтому грузины, которые «соединились с нами во имя высшего начала, нежели этнографическое», являют несоизмеримо больший пример преданности, чем «славянские братушки». Свои заключения Гиляров-Платонов делает в гораздо более позднюю эпоху, чем Хомяков или К. Аксаков. В 1889 году «иллюзия о славянском братстве встречает слишком осязательное разочарование». Россия для славянских стран, заключает философ, есть «дойная корова, на которую в случае беды можно прислониться, – вот чувство, которым отвечают на наши братские объятия; но при первом же случае обернутся к нам спиною и предадут нас».

Но по сути, конечно, идея славянского братства ни у Хомякова, ни у Аксаковых, ни у Самарина не опирается исключительно на кровное, этнографическое родство. Для них очевидно, что вне христианства, вне Православной церкви «славянское братство» невозможно: «учение веры воспитывает душу даже без общественного быта» (Хомяков, «Послание к сербам»). «Есть какая таинственная связь, – полагает Самарин, – которая соединяет эту Церковь с этим племенем, которое в ней одной свободно дышит и движется, а вне её неминуемо подпадает рабскому подражанию и искажается в самых коренных основах своего бытия. Аналогичную мысль высказывает и А.С. Хомяков: «кроме истинной православной церкви, нет ни вполне ясного понятия, ни вполне искреннего чувства братства. Это понятие, это чувство воспитывается и крепнет только в православии». Подчеркнем мысль, принципиально важную для нашей конференции: то развитие личностного начала, которое проявляется не в «начале особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своём собственном Я» (Ф.М. Достоевский), а в самопожертвовании и самоумалении во имя братства, как союза любви, возможно только в Церкви. «Один только православный, – пишет А.С. Хомяков, – сохраняя свою свободу, но смиренно сознавая свою слабость, покоряет её единогласному решению соборной совести» (Хомяков).

Оставляя за пределами нашего доклада непростой для славянофилов вопрос различения церкви и национальной общины, вспомним особо полюбившееся Н.А. Бердяеву выражение из статьи Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях»: Церковь «знает братство, но не знает подданства».

Завершая наши размышления, вернёмся к их началу. Иван Аксаков оказался единственным из круга ранних славянофилов, ставшим свидетелем ситуации, когда братские начала, присущие русскому народу как целому, стали воплощаться не в общинном быте крестьян, а в определённой форме церковного устроения, получившей название братства. В 1862 году он опубликовал в своей газете «День» целый ряд материалов Михаила Осиповича Кояловича, известного исследователя братств Юго-Западной Руси. Однако предложение Кояловича возродить православные братства в современных условиях при помощи государства вызвало резкое возражение Аксакова: «Заводить извне братства, в наше время, при содействии Правительства, помощью барынь, – братства – как средство, понимаемое политически, – есть – извините – фальшивая мысль». Аксаков полагает, что «братство есть живое явление, требующее того отношения к вере, которое невозможно в нашей цивилизованной публике; оно должно возникнуть свободно, органически, само собой. Должно возникнуть из ничего, на гроши медные, под влиянием проповеди искреннего миссионера».

Мы знаем, что в исторической реальности воплотились и предложения Кояловича (в 1864 году были приняты правительственные «Правила организации православных братств»), и надежды Аксакова (и подчас именно русские аристократы становились такими искренними и горячими миссионерами, о которых ему мечталось). Наверное, можно предположить, что горячие призывы ранних славянофилов –

Дух братства, – кроткий, величавый, –

Дух мира снова воскресим

(К. Аксаков, 1850) –

всё-таки воплотились в жизнь, хотя и не так, как виделось Хомякому или К. Аксакову, – не через объединение славянских племён в единое славянское братство, но через выявление этих братских начал в самой церкви, через появление таких духовных союзов, которые являли отношения любви, не давали проявиться сословной розни и наконец рождали особую личность, раскрывающую себя в служении Богу и ближним.

«Русская идея, которую много лет искали наши философы и писатели до самого последнего времени, – братская жизнь» (архим. Сергий (Савельев)).

Тебе Он дал свое призванье,

Тебе Он светлый дал удел:

Хранить для мира достоянье

Высоких жертв и чистых дел;

Хранить племён святое братство,

Любви живительный сосуд,

И веры пламенной богатство,

И правду, и бескровный суд.

Доклад был представлен на IV Международной научно-практической конференции «Личность в истории православных братств: епископы, священники, миряне», прошедшей в Твери 2-4 февраля 2020 года