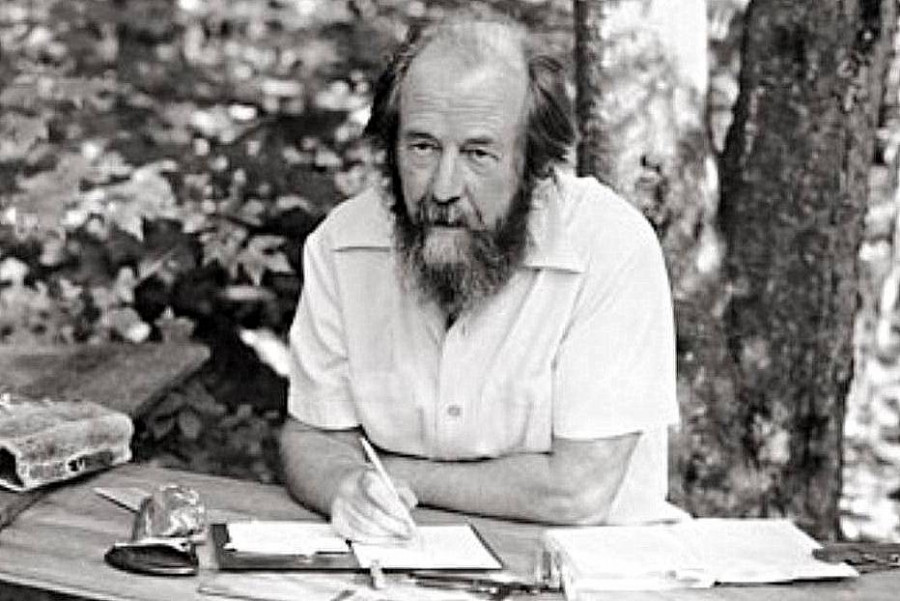

«Мы и забыли, что такие люди бывают»

Слова, вынесенные в заглавие, взяты из записи Лидии Чуковской от 30 октября 1962 г. В этот день Ахматова с весёлым удивлением рассказывала ей о посетившем её человеке:

«…Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают…»

Кажется, все слова об Александре Исаевиче Солженицыне, будь то в хвалу ему, будь то в хулу, уже сказаны. Теперь стали просто отмахиваться готовыми словечками, притом не только порицательными, а даже хоть бы и похвальными, важно – что готовыми. Мол, ага, знаем-знаем. Все слова сказаны, все формулы известны. Сегодня труднее всего, но и нужнее всего – попробовать вернуться к той свежести первого впечатления, которое так осязаемо в озадаченности Ахматовой.

Пусть послужит для этого предлогом хотя бы 80-й день рождения.

Есть какая-то провиденциальная эстетическая сообразность в том, что день рождения этого человека приходится на самое тёмное время в году: день съёжился дальше некуда, от стужи дух захватывает, из всех красок осталось только чёрное и белое, белизна снега и чернота мрака, – но каждая проходящая, отмечаемая тиканьем часов секунда явственно приближает солнцеворот. В жилах это чувствует кровь, в стволе дерева, наверное, чувствует по-своему сок. Время становится ощутимым.

Когда же ему было ещё родиться, как не в такие дни?

Ещё раз вспомним: как это говорила Ахматова? Очень неожиданное, намеренно неожиданное слово – «счастливый». Оно выбрано круто наоборот и наперекор обстоятельствам биографии, да и вообще всему, что лежит на поверхности. Что оно рисует? Наверное, тот тип бодрости, который только и может быть у фронтовика, у лагерника, – бодрость экстремальных ситуаций, вспыхивающая именно от острого, катастрофически-напряжённого чувства времени. И мне вспоминается, как я первый раз услышал голос Солженицына по радио. Солгу, если не сознаюсь, что тогда был скорее озадачен, чуть ли не отпугнут: чем? Да стремительностью угадывавшегося за ней музыкального темпа – не столько темпа речи, сколько темпа души: presto, prestissimo. Для нас, воспитавшихся в отталкивании от призрака ложной бодрости официоза, для нашей интеллигентской привязанности к отрешённым мыслительным созерцаниям и к темпам более созерцательным, – это всё не очень легко. С другой стороны, как же не вспомнить, что во времена, лучше, чем наше, знавшие толк в различии типов и призваний, именно такой психологический склад – воина, «кшатрия» – почитался жизненно необходимым?

Трудно не вспомнить, как солженицынский Самсонов, опять-таки «кшатрий», непроизвольно медитирует над немецким идиоматическим оборотом «höchste Zeit»: «будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись».

Да ведь и чисто литературно Солженицын сильнее всего тогда, когда он выступает как, условно говоря, «баталист» – в весьма расширенном понимании этого слова: когда он изображает действия и события сугубо динамические, непредсказуемый исход которых решается от секунды к секунде. Таково всё, что случается в лагере. Таково в особенности – лагерное восстание. Таковы беззвучные поединки глаз, как у полковника Яконова и Сологдина. «Инженер-инженер! Как ты мог?!» – пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологдина слепили блеском: «Арестант-арестант! Ты всё забыл!» Таковы шумные поединки политиков во взрывчатом публичном контексте думского заседания или митинга. Таковы неблагообразные хеппенинги на улицах революционного Петрограда. Таковы же мемуарные эпизоды хроники поединка писателя с властью. Но таковы, разумеется, и сцены батальные в самом обычном смысле, какие мы встречаем в «Августе Четырнадцатого» и далее. (Я не разделяю распространённой точки зрения, согласно которой позднее творчество Солженицына как целое ниже раннего, взятого опять-таки как целое; мне представляется важнее преимущество динамических сцен над статическими, которое, как я нахожу, налично и тут и там.)

И стилистика тем убедительнее и ярче, чем непосредственнее она вытекает из «батализма».

«…В их схороненные палаты, хоромы, райкомы – вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обутке ЧТЗ» (Сквозь чад. Париж, 1979. С. 60), – да таких неистовых плясок ритмической прозы под резкое звяканье созвучий в русской литературе не было со времён Андрея Белого.

Слишком понятно, что в те времена, к которым относятся наиболее драматические перипетии единоборства писателя с советским режимом и советской идеологией, читатель, принимая сторону Солженицына, склонен был искать в нём авторитет прямо-таки абсолютный, никак не меньше; оборотной стороной этой неизбежной безудержности был ожесточённый тон, в который слишком часто впадали тогдашние оппоненты Солженицына внутри т.н. диссидентства. Нынче страсти подостыли, но подостыла и заинтересованность, время на дворе &mdah; забывчивое. Однако оправданий для забывчивости не будет никогда, жизнь сохраняет в себе всё равно только тот, кто не разрешает себе забывать. На смену всем эксцессам самоотождествляющегося преклонения и самодовольной неуважительности, равно смахивающим на суждения эгоцентрического подростка о старших, должно прийти немечтательное, трезвое, остро заинтересованное внимание именно к инаковости всего облика Солженицына. Именно к тому, чем он не похож ни на одного из нас. И к тому, чего никто из нас за него не скажет.

Впервые статья была опубликована в «Общей газете» в 1998 г.

www.solzhenitsyn.ru